重庆文投青年读书会实录|蒋登科谈读书

蒋登科

重庆市作家协会副主席,西南大学中国新诗研究所教授、博士生导师,西南大学出版社副社长,出版专著20余部。重庆市学术技术带头人,多次获得重庆市社会科学优秀成果奖、重庆市“五个一工程”奖、重庆文学奖、重庆艺术奖等,并荣获“重庆市德艺双馨文艺工作者”“重庆市十佳读书人”“重庆市十佳书评”“重庆市十佳全民阅读点灯人”等称号。

各位年轻的朋友,大家好,非常高兴来到文投集团和大家一起谈谈读书的事情。刚刚跟程锋副总沟通了一下,感觉集团领导对大家非常关注、关心。我知道,集团的年轻人比较多,集团的领导希望通过各种有效的方式给年轻人的成长创造更多的条件。我非常认可文投的人才战略。我一直有一个看法:未来都是年轻人的,谁抓住了年轻人,谁就抓住了未来。我相信,重庆文投集团的未来会因为你们这些年轻人的成长而越来越好!

我是西南大学的老师,但我年轻的时候却无书可读,在座的孩子们可能感受不到。我年轻的时候尤其是在读高中之前,生活在大山里,穷乡僻壤,没有书可以读,见到一张剩半边的废报纸,我有时候都要拿回家读一遍。我父母跟生产队长的关系比较好,他家里有报纸,我经常会去他们家拿报纸来读。我就是这样开始阅读的。你们现在阅读的条件太好了,自己有很多书,单位也非常重视大家读书。

青年阅读要读什么呢,我认为首先是读懂大政方针。我们是做文化产业的,文化产业具有特殊性。党和国家的大政方针是文化产业发展的导向,是文化产业发展的底气。国有文化企业在改革发展进程中,要把两个效益作为工作的出发点和落脚点,而社会效益肯定要放在首位。我所在的西南大学出版社非常重视这一点,在教育部组织的社会效益考核中,我们先后拿过两次满分,这是很不容易的。当然,文化企业不挣钱肯定不行,我们有出资人,出资人是需要回报的,员工也需要生存。所以我们要讲两个效益,社会效益第一,两个效益同步推进。了解国家的大政方针,就是要做到站位高、方向正,现在国家强调“守正创新”,方向要正才可能创新,才能视野广、理念新。

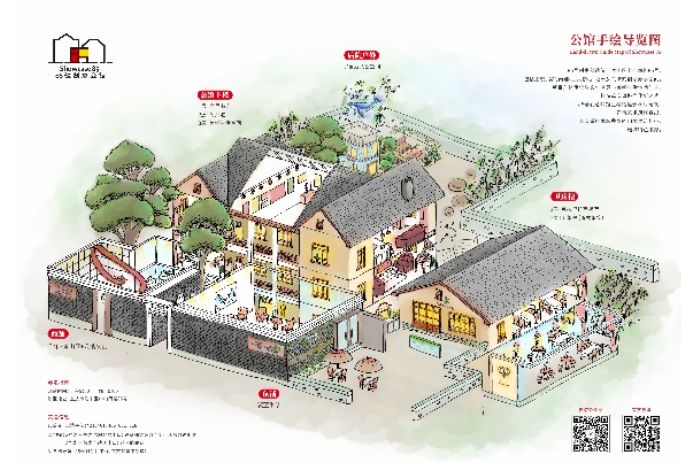

青年读书,要读关于文化的书。我们现在推动文化产业高质量发展,必须坚守方向,也必须依托文化。我们现在所在的85号创意公馆,在过去是什么样,现在是什么样,保留了什么,改造了什么,都有自己的新的文化理念,但是这其中最根本的就是有文化情怀。做好这个项目的前提是了解这个项目所包含的历史、文化信息。如果是普通开发商用推土机一推就可以挣钱,很简单,而我们的保护可能比开发商花的钱还要多,但是我们保住了文脉,我们到这里就能感受到几十年、上百年前重庆这一片是什么样子。我们现在强调四个自信,其中有一个是文化自信,这是我们搞文化产业根本的立足点。你自己都觉得不好,自己都没有自信,搞这个项目就没有动力,也不会有好的效果。了解历史、文化是我们做到文化自信的基本前提。

我们要阅读关于重庆历史、重庆文化的书,找准重庆文化产业的定位。我们要摸清家底,比如重庆是什么样,重庆的文化有什么特色,哪些东西拿得出来,我们一定要非常了解。最近一段时间,关于重庆的自然文化和饮食文化的小视频天天被刷屏,一打开手机就是“我爬了11楼,到了上面还是1楼”“多层的立交桥使导航失去了作用”“轨道穿楼颠覆人们的想象”等等,这就是重庆的特色和文化。因为重庆独特的自然环境,我们不可能像北京、成都那样做到一马平川,马路很直,但这恰好是重庆的特点。余秋雨先生有一次作报告说,到很多城市去看一个地方就不想看第二遍了,因为街道、高楼都是一模一样的。但是他喜欢重庆,因为每一个地方都有新鲜感。我们要不断研究重庆历史,研究重庆文化的特点,在独特的历史和文化中找准我们的发展方向,思考我们该怎么做。

我还建议大家读点心理学方面的书。我是搞文学的,但是我要读一些心理学方面的书,甚至跟随黄希庭教授做了心理学博士后研究工作。我为什么要学一点心理学?原因很简单,我们判断一篇作品好还是不好,很重要的标准之一就是看它是否写出了一个人物的内心世界,如果他能够通过文字把人物的内心世界写活,喜怒哀乐能表达得很清晰,那么这个作品一般就是有档次的。在普通的心理学之外,大家还要学一学专门的文化心理学、消费心理学。你们也可以根据自己的情况,结合消费心理对我们已经开发的项目进行研究,比如你们投资开发了很多文化景点,可以分析一下哪些效果比较好,哪些效果不够理想,最后可能会发现,这中间可能有地理位置的原因,可能有文化挖掘的原因,也可能有消费习惯的原因。做这种分析,可以对我们今后的规划、开发提供有益的参考。

我们还要不断提升自己的人文素养,成为重庆文化发展的行家里手。我们经常说某某人是某个领域的专家,专家是从哪来的?其实就是从你们这些年轻人中慢慢成长起来的。成长的方式之一就是通过读书厚植文化底蕴,或者多跟一些文化人交流,获得鲜活的文化信息。七星岗的通远门城楼上就有一个茶楼叫“重庆文学会客厅”,几乎每天都有一拨文人在那喝茶,一些老作家、年轻作家喜欢在那里聊天,这种交流看似没有明确的目的,但是不同人之间的交流有时可以碰撞出灵感的火花。重庆的作家其实很多,优秀的作家也不少,关心、关注重庆历史文化的作家也大有人在,大家可以了解一下,有时候读一读他们的作品,应该可以帮助我们理解重庆的历史文化、提升自己的文化素养。比如长篇小说《红岩》,它是中国当代长篇小说印刷数量最多的一本,把重庆的历史文化和重庆人的精神带到了全世界。黄济人是重庆市作协原主席,他写过报告文学《将军决战岂止在战场》、长篇小说《重庆谈判》等,影响很大,还有一部报告文学叫《命运的迁徙》,写百万大移民,里面的很多故事、细节很精彩。张者的短篇小说去年获得了鲁迅文学奖,他的校园三部曲《桃李》《桃花》《桃夭》里面的场景有很多来自我熟悉的西南大学,读起来就比较亲切。重庆作家虹影的小说影响很大,大多数都是以重庆为背景的,但是她的视角和很多作家不一样,可以看到重庆的另一面。王雨是超声医学专家,但他喜欢重庆的历史文化,喜欢文学创作,出版了《填四川》在内的多部长篇小说,最近出版的小说集《十八梯》也值得一读。重庆的诗人何其芳、方敬、傅天琳、李钢、柏铭久、李元胜、冉冉、冉仲景、张远伦等等,都有不少以重庆为题材的优秀作品,阅读这些作品可以让我们对重庆的当下文化、文学发展有更多理解,从个人层面说,可以让我们内心产生一种柔软,让我们成为有情怀、有眼界、有温度的人,使我们的人生可以更加丰满。

最后提一点建议,我们在读书的同时可以写一写自己的经历与感受,写一些我们的生活、我们的内心,以及我们对现实与人生的思考,即使写出来的东西还暂时不太令人满意,也没有关系,但我相信,它们可以成为我们人生旅途、成长道路上的珍贵记忆。记下生活中的点点滴滴,今后你们可能会有意想不到的收获。我现在出版的个人著作大概有二十多种,但是我还有一个东西是别人暂时看不到的,就是写日记。随着年龄的增长,经历过的很多事情、见到过的很多人,可能会逐渐淡化甚至忘记,但是我在需要的时候,可以查查日记,看看自己什么时候做了什么事,尤其是和一些诗歌界、诗学界朋友的交流,基本都能查到。这是我的历史、我的经历,也是我的成长足迹。我希望在今后能够读到大家创作的散文、诗歌以及和自己工作有关的纪实文学,有些人可能还会写出自己的精彩小说。

今天就聊到这里,谢谢大家,也祝福大家!