全网最全梳理解读:1516家中华老字号

一提到中华老字号,你第一反应想到的是什么?荣宝斋?全聚德?楼外楼?

你的生活中还会出现中华老字号吗?

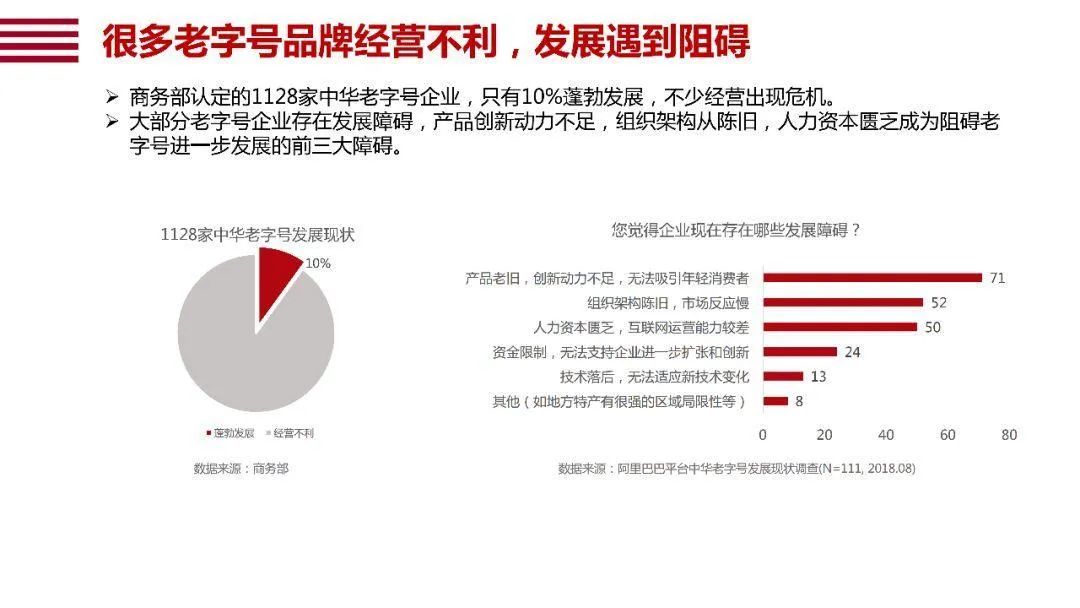

2021年,新京报曾经对老字号的发展困境进行了调查,数据显示,中华老字号的发展状况堪忧,蓬勃发展的仅占10%,有40%的老字号能做到盈亏平衡,而有半数的老字号则在经历持续亏损,创新能力差、市场反应慢、运营能力低成为阻碍老字号向好发展的关键原因。

在经年累月中失去创新力和认可度的“中华老字号”品牌,终于引起了有关部门的关注。

2023年商务部加速了对“中华老字号”认定及管理工作的改革,用一系列动态管理举措,掀翻了“中华老字号”品牌的铁饭碗。一场老字号的整顿风暴正在悄然上演。

而这场风暴,改变的不仅仅是中华老字号的评价、审核机制,更是对“中华老字号”的定位。你以为的新品牌,可能摇身一变成为了老字号。

老字号认定三十年

中华老字号政策的缘起可以追溯到20世纪90年代初,当时中国经济正在进行深刻的改革开放,市场经济体制逐渐确立。在这一过程中,一些具有悠久历史和深厚文化底蕴的老字号面临了来自市场竞争的压力,部分品牌逐渐边缘化。为了保护和振兴这些传统品牌,中国政府开始着手推动出台相关政策。

据文化产业评论(ID:whcypl)搜集到的资料显示,原商业部、国内贸易部在1992年对国内的老字号进行了资料搜集,并于1992年至1995年,进行过一系列的中华老字号认定,被授牌的企业有1600多家,包括九芝堂、通三益等有百年历史的老品牌。

然而,这中间经历了长达14年之久的休整期。

2006年4月,商务部重启了“中华老字号”的认定工作,并发布了《商务部关于实施“振兴老字号工程”的通知》,计划在3年内由商务部在全国范围重新认定1000家“中华老字号”,并由商务部授予牌匾和证书。自此之后,商务部于2006年和2010年认定了两批“中华老字号”,共有1128个品牌入选(2006年认定429家;2010年认定699家),不过目前商务部官网上可见的第二批“中华老字号”名单仅有食品及零食类的344家,文化产业评论(ID:whcypl)为各位读者寻来了第二批“中华老字号”全名单。

但自此之后,商务部针对“中华老字号”的认定和管理似乎开始流于形式,虽然时有举办打着“中华老字号”旗帜的论坛、创新比赛等活动,但在政策层面没有更多更新。认定“中华老字号”的目的是扶持老品牌成为市场常青树,但问题是获得了商务部“钦定”的“中华老字号”称号,品牌就一定能获得市场的认可吗?

2018年,阿里研究院曾联合北京大学光华管理学院共同完成了一份《中华老字号品牌发展指数》研究报告,当时的数据就已指出,商务部认定的1128家“中华老字号”企业中,仅有10%呈现蓬勃发展,用实际数据说明,被认定为“中华老字号”并不等于获得了市场的认可。这份报告最大的价值在于,在一定程度上推动了商务部改革“中华老字号”认定管理办法的改革。

2018年10月,商务部下发了关于《中华老字号认定管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,开始建立“中华老字号”动态管理机制。

五年之后,商务部终于在2023年完成了“中华老字号”政策的更新。1月,商务部、文化和旅游部、市场监管总局、文物局、知识产权局联合制定了《中华老字号示范创建管理办法》(下称《管理办法》),对中华老字号的认定和管理提出了更为详细和全面的要求,认定标准涵盖了更多方面的要素,包括创新能力、企业治理模式、在行业内的影响力等;动态管理上,明确建立“红绿灯机制”,即打破原本“终身制”的模式,每年对中华老字号企业进行评估,发布评估报告,并依据评估结果分别采取通报表扬、约谈警示、移出中华老字号名录等措施。

毫无疑问,想要让“中华老字号”经得住市场的审判,首先需要打翻“铁饭碗”,从政策层面严格认定和审查要求,让中华老字号品牌产生危机感,从而主动在产品创新、市场研判、结构优化等方面良性的“卷起来”。这次商务部的举措意味着中华老字号体系正经历着一场全面的转型。

更高标准,更多期许

在此次中华老字号示范的动态管理工作中,我们可以看到一种更深层次的考量,不仅仅是对传统文化的保护,更是对老字号自身实力的培养和激发。这意味着老字号不仅需要有悠久的历史和深厚的文化底蕴,还需要在商业运作和品牌形象方面有更高水平的表现。这一趋势势必推动老字号进行全方位的品牌升级,通过创新、营销等手段更好地适应现代市场的需求。

通过对比2006版“中华老字号”认定标准(商务部关于实施“振兴老字号工程”的通知)和2023版认定标准(中华老字号示范创建管理办法)我们可以发现,新标准有了一些显著的不同:

区别1:品牌创立时间要求。新标准将“1956年(含)以前”直接改成了“创立时间在50年(含)以上”,从时间维度放宽标准,给更多品牌提供了申请“中华老字号”的机会。(成立于1987年的华为还有13年就有机会参评老字号了!)

区别2:品牌能力的要求。老标准着重强调品牌的文化内涵和价值,关注品牌是否能传承独特的产品、技艺或服务,是否具备传承中华民族优秀传统的企业文化。而新标准在此之上加入了对品牌运营管理能力的关注,强调品牌要在所属行业或领域内具有代表性、引领性和示范性,同时要求企业具有符合现代要求的企业治理模式,以及在设计、研发、工艺、技术、制造、产品、服务和经营理念、营销渠道、管理模式等方面具备较强的创新能力。

区别3:面向居民生活提供价值的要求。老标准未明确要求品牌能提供经济价值、文化价值较高的产品、技艺或服务。而新标准着重强调中华老字号企业需要面向居民生活提供经济价值、文化价值较高的产品、技艺或服务。

区别4:经营状况和可持续发展要求。新标准量化了对品牌可持续发展能力的评判标准,要求主营业务连续经营30年以上,经营状况良好,且具有较强的可持续发展能力。

区别5:其他要求。新标准:提出了一系列其他要求,包括未在经营异常名录或严重违法失信名单中,以及在所属行业或领域内具有较强影响力。

总体而言,新标准在关注品牌创立时间、文化价值、民族特色等要素之外,对中华老字号的要求更为详细和全面,涵盖了更多方面的要素,包括创新能力、企业治理模式、在行业内的影响力等。

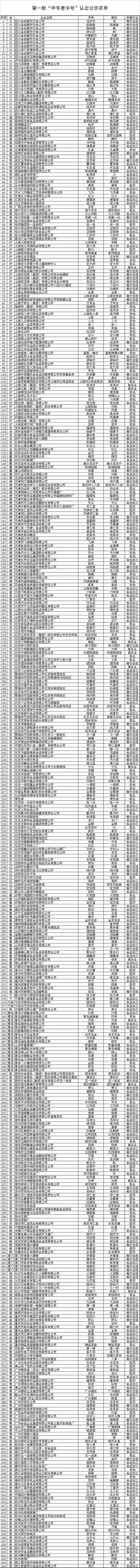

在公布新一轮复核结果一个月后,12月21日,商务部公布了新一批中华老字号拟认定名单,共有388个品牌入选(详见下图)。新一批拟认定品牌更加注重非遗技艺和传统中医药的保护,例如:八义陶瓷、金蝙蝠、黄家竹艺、泰山桃木王等非遗品牌及同春堂、华北牌、敖东、广盛源等医药品牌都榜上有名。

除此之外,新一批拟认定品牌也更加注重市场的认可,其中有非常多耳熟能详的品牌,例如前段时间火爆全网的蜂花、美加净、上海药皂,更有陪伴一代人成长的北冰洋、青食、茶汤李、冰峰、三鹤、英雄、秦邮等等。

老字号的产生与发展是与消费者的成长经历和过去的生活紧密相连的。尽管青食、冰峰、英雄相对于同仁堂、荣宝斋这样的百年老品牌而言,是处在青壮年的“小弟弟”,但他们亲历、见证并参与了时代的发展历程,承载着一代人珍贵的文化记忆,并随着国潮的兴起,以新的面貌回归人们的视野。这种深刻的关联容易唤起消费者情感上的共鸣,逐渐演化为一种文化现象和符号象征。

不过这一举措也引起了小争议,有人认为,新标准从时间维度放宽标准,比如要求“品牌创立时间在50年(含)以上”会造成“中华老字号”认定的泛化。但事实上,2006年版认定标准关于“1956年(含)以前”的要求,其实是“创立时间在50年(含)以上”的一种精准化表述。

中华老字号只有被市场认可,能够给人们带来价值,才能长长久久、鲜活灵动的生存下去。因此,在精神和情感消费繁荣兴起的当下,将“记忆中的品牌”纳入“中华老字号”的筛选,或许会让这块金字招牌变得不那么稀有,但却可以让它与人们的生活发生更紧密的情感链接,继而拉动消费,以实际效益反哺“中华老字号”的可持续发展。

标准之外,需要更多的自我革新

“中华老字号”的认定并不是一锤子买卖。

按照2006年出台的《商务部关于实施“振兴老字号工程”的通知》,获得这一称号的“中华老字号”所在单位须于每年3月15日前向振兴委员会提交上一年度经营情况的报告,由振兴委员会审核备案,进行一个“保号”的大动作。但相对于“中华老字号”的申请,2006年版“保号”程序相对简单,且未给出任何的惩罚措施,这也是导致过去“中华老字号”成为“铁饭碗”的关键原因。

而2023年版《管理办法》明确规定了每三年对“中华老字号”开展复核工作,对复核中发现已经不符合中华老字号条件的,商务部及相关部门会将其移出中华老字号名录、收回中华老字号标识使用权及牌匾。复核时企业除了需要填报基本信息、经营情况外,还需要对企业的治理模式、创新能力、行业影响力、市场认可度等方面进行阐述(插入文件:“中华老字号”复核材料)。

创新能力、管理能力、研发能力、消费带动能力是此次商务部“中华老字号”《管理办法》反复强调的关键。认定为“中华老字号”,意味着品牌可以使用“中华老字号”商标并在店铺内悬挂“中华老字号”牌匾。与此同时,政府财政也会支持“中华老字号”的升级转型,更会通过法律措施保障老字号的知识产权不受侵害。

但如何运营好“中华老字号”,需要企业自身投入更多的精力。审视这次被移出的55个“中华老字号”品牌,长期经营不善是导致它们“保号”失败的主要原因之一。

在当前快速变革的商业环境下,中华老字号们面临的挑战变得更为复杂。长期以来,传统技艺的传承一直是老字号的核心竞争力之一,但如何能在快餐时代保持传统、保证质量、保全声誉,同时又与时俱进、洞悉市场,是一项亟需解决的问题。

例如这次被除名的秦川酒,本来是与西凤酒同根同源的“名门望族”,其历史可以追溯到先秦时期。然而,随着多次改制和内部问题的不断积累,到了2004年,酒厂难以维持,后重新组建成为陕西秦川酒业有限公司。但新公司于2011年因经营不善、无人管理的原因,被吊销营业执照,并欠下了巨额债务。这也最终导致了“秦川酒”被移出中华老字号名录。

秦川酒的经历无疑为其他老字号品牌敲响了警钟。在诸多的分析文章中,专业人士纷纷呼吁中华老字号要加强市场洞察,灵活运用传统与创新相结合的策略,以在激烈的商业竞争中保持品牌活力。然而,在这些建议的背后,老字号需要展现壮士断腕的勇气,彻底改革积弊,告别“摆烂”的惯性,真正踏实地迈向前行。

中华老字号的优势在于“老”,这意味着多年的积淀打磨了工艺,塑造了品牌,积累了声誉。然而,当企业内部出现陷入观念陈旧、机制落后等问题,这个“老”也就成为老字号面临的一种劣势。市场竞争的激烈程度迫使老字号不仅仅要维护传统的工艺和品牌,更要迎接创新的挑战,使得“老”与“新”相得益彰。

商务部联同相关部门推进“有进有出”的动态管理机制,折射出市场对老字号企业的严苛要求。踟蹰不前或是沉湎于“吃老本”,都是注定要在激烈的竞争中败下阵来,甚至会被市场淘汰。因此,如何跟上市场的发展节奏,交出令消费者满意的答卷,成为每个老字号企业都必须认真思考和解决的关键问题。这既是对传统的尊重,也是对未来的负责。结语

此次商务部出台新政,打破中华老字号的“终身制”,无疑对于中华老字号企业具有警示和反向激励的作用。机制僵化、观念陈旧、创新不足、传承无力等问题,至今仍然是制约中华老字号发展的障碍。如果不能及时改革,将会对“中华老字号”整体的口碑产生负面影响,也会导致市场质疑“中华老字号”的认定,使这一意在扶持老品牌的政策失去实际意义。严格的认定和审核制度,必然有助于提升中华老字号的整体形象,增强市场对中华老字号产品的信心。

但新《管理办法》对“中华老字号”的激励作用究竟几何、商务部是否会继续深化中华老字号改革等问题,还需要等待时间的验证。唯一可以肯定的是,“中华老字号”企业抱着“铁饭碗躺平”的日子已经一去不复返了。

你生活中最熟悉的中华老字号是什么?新一批入选的拟认定品牌,有你儿时的记忆吗?