什么样的文化才能推动文旅新质生产力发展?

从现代社会和经济发展的视角,旅游和文化其实一直都是互为促进、互为表里的紧密关系。地方的特色文化是激发旅游消费的核心吸引力,而丰富的特色文化内容有进一步增进了游客的深度体验、延长了游憩时长、进一步促进了地方旅游经济收益,文化是旅游教育价值的集中体现,也有利于当地的文化保护和传承;而旅游能让人增长知识,旅游具备丰富的实践育人的价值、旅游能够促进个人成长和自我发现,能推动跨文化交流和理解,能激发探索精神和创造力。

文旅融合一直都是我国文旅的重要发展理念。近年来,各地在文旅融合政策体系完善、文旅资源融合开发、增强旅游的文化体验内容、文旅融合产品创新与内容创新、国际化与文化输出方面做出了瞩目的成就,为近年来中国文旅市场规模的飞速发展起到了至关重要的作用。

但是,并不是所有的文化类型、内容、呈现和体验形式都适合与旅游融合。2018年组织机构改革后,文旅部提出的文旅融合方针首句是“宜融则融”,然后才是“能融尽融”,也是指明了文化融合旅游的方向。

1.不是所有文化都能成为文旅新质生产力

在中国古代,文化是社会上层建筑,专属于统治者、贵族和士绅阶层。而现在,文化成为了维系国家和民族的生活方式、人民群众幸福生活的精神来源。

不能服务于大众游客的文化无法成为文旅新质生产力。与旅游融合的文化类型和内容,必须以大众为基础。新中国建国前的中国文化,尤其是传统文化中,有很多文化类型和内容要么是适应当时时代需求的产物,要么是专属于士绅贵族阶层的玩物,和当今的人民幸福生活需求关联不大、甚至需求相悖。这类文化类型和内容如果融入到旅游产品中,既达不到促进旅游消费的目的,更无法实现激起游客共鸣、增进知识、促进个人成长等目的,只会让大众游客看不懂、听不明、拎不清、记不住。

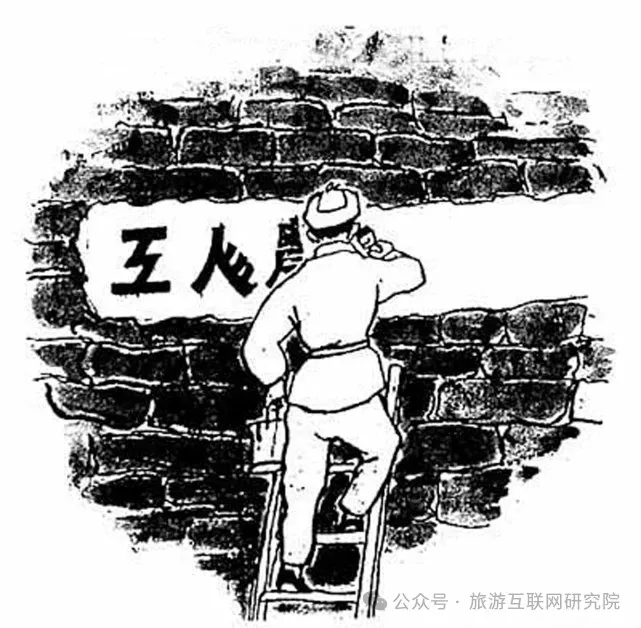

1942年初,延安开展整风运动。为了指导和推动这一运动,毛泽东作了一系列报告。2月8日,他在延安干部大会上作了《反对党八股》的讲演,列举了党八股的“八大罪状”。其中,第三条罪状是“无的放矢,不看对象”。毛泽东接着阐述说:“早几年,在延安城墙上,曾经看见过这样一个标语:‘工人农民联合起来争取抗日胜利!’这个标语的意思并不坏,可是那个工人的工字第二笔不是写的一直,而是转了两个弯子。人字呢?在右边一笔加了三撇。这位同志是古代文人学士的学生是无疑的了,可是他却要写在抗日时期延安这地方的墙壁上,就有些莫名其妙了。大概他的意思也是发誓不要老百姓看,否则很难得到解释。”

其实当时写这个标语的是一位鲁艺美术系的学员,他当时觉得“工人”二字笔画太少,与别的字不协调,写出来不好看,便把这两个字按照隶书的写法变了形。当时的毛泽东在延安街头看到了这条标语,便记在心里,在讲《反对党八股》时,信手拈来,进行了批评。

不能让大众游客得到知识收获和情感共鸣的文化不是文旅新质生产力。有些文化类型、文化内容以及呈现形式过于表面化,游憩过程中哈哈一笑,转眼便忘;有些过于宏大或过于专业,而缺乏细节,缺乏故事情节,大众游客也难以理解和共鸣。这些现象在当前各地的文旅景区和企业中一直存在。

山东曲阜三孔景区的孔府后花园的一幅壁画,高约3米,长约12米,整个画面并不绚丽,在一条弯曲小道两侧,画有池塘水面和林木。可奇异的是:你站在画前的任何地方,随着脚步移动,画面也在变化,小路两侧的景物会变大变小。但路的正中央,始终在你的正前方。当地导游用这种话术吸引大量游客在此画前拍照驻留,但实际上这幅壁画的真正文化内涵并不是左看右看,哈哈一笑拍照留念而已。

这幅壁画绘制于民国年间(约1936年),正是中西文化碰撞和融合最为激烈时期,也是国家和民族文化政治转型的痛楚时期,作为传统文化的核心地“孔府”,出现这样一幅运用西方的透视、光影明暗和色彩运用等绘画技巧绘制的壁画,与孔府中其他传统的线条勾勒的中国绘画技巧绘制的画作形成鲜明对比,也反应了这一时期激烈的文化动荡和文化新生过程。

不能激发大众游客积极向上情感的文化内容和形式不是文旅新质生产力。无论何种文化类型和内容,在与旅游融合时,不能一味强调文化的独特性、一味强调文化的社会价值,必须建立在能够激发大众游客积极向上的文化情感基础上,具备真实情节和情感的呈现形式,宏观叙事和微观细节结合,才能最大程度培育文化的情感共鸣。

2.“根”植大众、“源”于生活的文化才是文旅新质生产力

“源浚者流长,根深者叶茂”这一古语,其源自唐代张说的《起义堂颂》,本义是说修身养性需要上下通达、基础牢固,要想流长,必须源浚(jùn,意为深),要想叶茂,必须根深,任何事物想要发展,必须浚其源泉、深其根系。基于这句话,还衍生了一个成语“根深叶茂”。

面向大众游客的文化体验必须通俗易懂、雅俗共赏。中国超过6成人口仍然只有高中及以下学历,拥有大学学历的只占18.54%。其中,现有大学学历人口中文科比例预计低于8%。要让大众游客看得懂、听得明、理得清、记得住的文化类型、文化内容和体验方式,才是真正能促进旅游消费、提升旅游的知识传播和教育价值、促进文旅融合可持续发展、形成文旅新质生产力。

面向大众游客的文化体验必须和当代生活方式结合。我国有悠久的历史文化遗存,这些历史文化类型和文化内容要让大众游客能理解、能共鸣、能记忆,还能激发二次传播,必然要和当代生活方式结合。否则,即使对历史文化遗迹和遗产用多种新技术进行所谓“活化”展示和体验,也无法产生真正有用的文化价值,更无法促进文化的传播和传承。在2023年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》一文中多次提到“文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调”的指导思想,也是本文的主要依据之一。