研学旅游产品设计中的社会博弈与市场博弈——再论研学旅游与文旅新质生产力

近两年的研学旅游热潮高涨,各地都涌现了大量研学旅游产品,各类研学旅游乱象也屡见报端,无论如何,其实都在反映出我国研学旅游产品的演变和发展已经进入到加速阶段。

研学旅游产品的形成和演变过程中收到多个方面的力量影响和推动,一是包括政策推动、教育需求推动和文旅资源的推动,是为社会力量;二是企业竞争、产品竞争、营销竞争、消费者需求和技术进步等多方面的推动,是为市场力量。这两类力量体系既存在内部博弈,也存在相互博弈。正是这社会博弈和市场博弈,使研学旅游的产品设计所需要考虑的因素和条件多于传统文旅产品,而且产品设计的系统性、复杂性也高于普通文旅产品。

1.研学旅游产品中的社会博弈

研学旅游上有政策激励,中有学校和家长对多样化教育的需求,下有我国社会中的文化、历史、自然资源的支撑,磅礴的社会力量推动着我国研学旅游产品在社会博弈中发展。

政府层面,迄今我国政府已经出台了一系列支持和规范研学旅游发展的政策,明确了研学旅游的教育意义和基本要求,并且,一些地方政府和相关机构也提供了专项资金支持,推动研学基地建设、课程开发和师资培训。论述这部分的文章较多,我们就不再赘述。

传统教育机构层面,学校作为教育的重要主体也在积极组织和参与研学旅游活动,很多学校已经将研学旅游纳入到校本课程或课外活动中。但是,一部分学校的领导和教师团队,在选择研学旅游产品和组织研学旅游过程中,往往存在创新不足、资源整合不充分、教育理念滞后、组织管理缺乏灵活性、教师在参与研学旅游方面的培训不充分等一系列问题。这些问题导致学校选择或组织的研学旅游活动在内容上的狭窄和乐趣上的缺乏。

家长层面,随着社会对综合素质教育的重视,家长对研学旅游的需求也在不断增加。家长们希望通过研学旅游,能够提升学生的文化素养、实践能力、社会责任感和综合素质。但同样的,一部分功利心和虚荣心较重的家长群体,也直接或间接驱动了包括研学旅游的过度竞争、加剧教育焦虑、资源浪费和忽视孩子的个性发展等负面影响。

文旅资源层面,我国丰富的历史文化资源、自然资源、人力资源为研学旅游产品设计提供丰富的支撑。众多的历史遗迹、博物馆、名人故居、自然景观、生态保护区、科学教育基地、各类社会组织、志愿者团体和众多的文旅从业人员为研学旅游产品内容提供了十分多元的选择。但是,传统的文旅资源经营体在研学旅游产品设计中,往往忽视了研学旅游所需要的知识与趣味融合、教育与实践融合的本质需求,基于成本考虑,往往只是将面向普通游客的旅游产品,通过话术包装之后提供给研学团的孩子们。而专业的研学机构、研学基地,如果同时运营普通文旅产品和服务,只开展研学旅游经营的话,又面临全年营收曲线峰谷差异较大、运营收益难以覆盖运营成本等问题。

另外,影响研学旅游产品设计的社会力量固然众多,但真正对研学旅游产品设计理念形成冲突的,主要是保守与创新理念的博弈。前者是传统教育认知,将研学旅游作为传统教育的延伸;后者是素质教育认知,将研学旅游作为素质教育的重要路径。前者是基于传统教育机构和教育者的认知,将研学旅游按照“课前、课中、课后”的传统教育逻辑设计;后者基于近年来的倡导素质教育的群体,包括一些专业研学旅游机构和企业,将研学旅游从研究性、体验性两个核心特征进行定义,追求知识传递、能力培养、价值观塑造的研学产品内容打造。

2.研学旅游产品中的市场博弈

为研学产品买单的是学校和家长:学校有绩效和指标考核,家长群体有功利和虚荣驱动,还有城乡和贫富差异,更加上互联网带来的信息爆炸,加上文旅企业的营收需求驱动,我国的研学旅游产品在市场博弈中快速演变。

学校方面,教育绩效是所有学校的主要追求,这对于研学旅游的发展也是双向。从正向而言,注重教育绩效的学校在选择研学旅游产品时,更为注重教育质量与研学旅游的效果、更关注学生的参与度与积极性、更好的资源配置与管理,往往也能获得家长群体和社会的信任。但对教育绩效的需求往往也对研学旅游发展存在一些反向拉扯,例如,一些学校可能会因为过于关注传统教育的绩效而忽视实践教育的重要性,过于注重传统教育成就而导致研学旅游组织趋向形式主义,导致研学旅游流于表面,缺乏实际的教育意义;还有一些学校可能会因为教育绩效而去组织更多高成本的研学旅游活动,以提升学校形象和声誉,但这会给家长带来较高经济负担,尤其是对于经济条件一般的家庭而言。

家长方面,家长对素质教育的追求推动了研学旅游的市场需求加速增长,也极大增强了研学旅游的参与度,并促使研学经营机构和文旅企业不断改进研学旅游产品内容和质量。但另一方面,一部分家长群体存在的功利心和虚荣心也在促使市场上的研学旅游产品过度追求形式化、增加经济负担、忽视孩子的个性化需求、加剧教育焦虑的结果。例如,一些研学产品偏重于包装和宣传,而非实际的研学体验;一些研学产品过度追求高端、精致的研学旅游项目,而非真正的实践教育需求;虚荣心驱使之下,一些家长会选择热门或高端的研学旅游项目,而忽视了孩子的兴趣和个性化需求;而高端研学旅游产品的高利润又驱使供给侧忽视了普通家庭和低收入家庭的研学旅游需求,导致市场不平衡,部分学生无法享受到研学旅游的益处;一些家长会认为只有参加高端研学旅游项目才会提高孩子的竞争力,这种焦虑可能会传递给孩子,影响孩子们的心理健康和学习积极性。

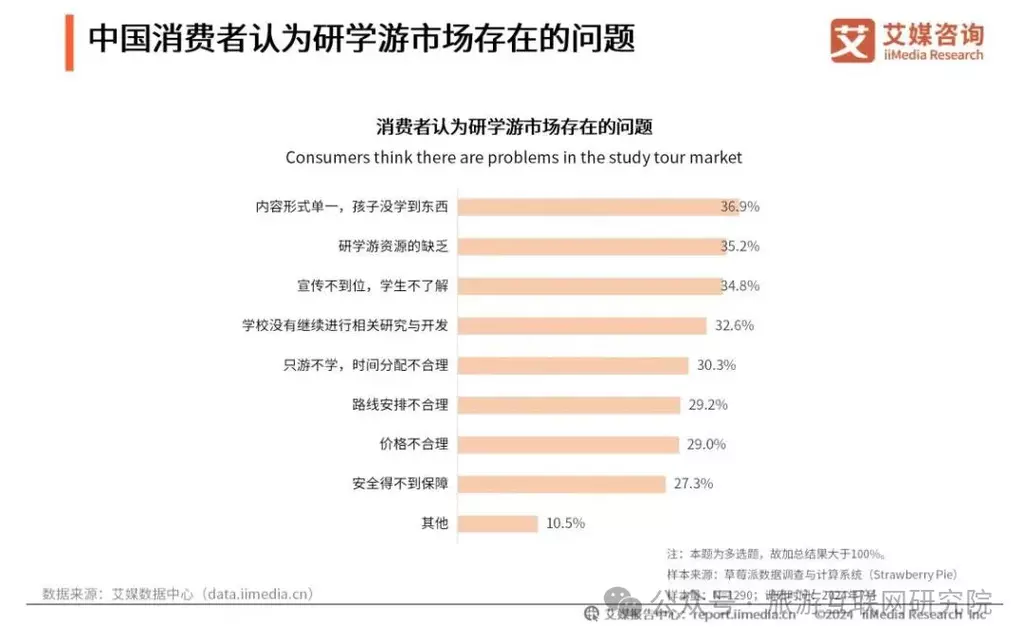

相关文旅企业(如景区/研学基地/度假区等)方面,经营研学旅游的企业竞争正在加剧。由于研学旅游的火爆,大量文旅企业涌入研学旅游市场,推出了大量各类各样研学旅游产品。但由于研学旅游产品所包含的服务项目和对人力资源的要求远高于传统文旅产品,导致相同文旅资源利用条件下的研学旅游产品成本较高,其合理的市场定价也应相对较高,但偏偏研学旅游产品所特有的服务项目往往不易量化评估,消费者对其服务项目品质的主观评估认知也存在模糊区域。于是一些经营研学旅游产品的旅行社和景区就在开始在压缩成本上动起了心思,和传统的低价旅行团模式一样,大幅削减研学服务项目和品质以降低成本,再迎合部分家长的功利心和虚荣心,增设一些所谓名校研学、实际却只是校门拍照等名不副实、只游不学、只拍照不时间的研学旅游项目,这也是如今很多研学旅游产品的乱象的根源所在。

相关文旅企业(如景区/研学基地/度假区等)方面,经营研学旅游的企业竞争正在加剧。由于研学旅游的火爆,大量文旅企业涌入研学旅游市场,推出了大量各类各样研学旅游产品。但由于研学旅游产品所包含的服务项目和对人力资源的要求远高于传统文旅产品,导致相同文旅资源利用条件下的研学旅游产品成本较高,其合理的市场定价也应相对较高,但偏偏研学旅游产品所特有的服务项目往往不易量化评估,消费者对其服务项目品质的主观评估认知也存在模糊区域。于是一些经营研学旅游产品的旅行社和景区就在开始在压缩成本上动起了心思,和传统的低价旅行团模式一样,大幅削减研学服务项目和品质以降低成本,再迎合部分家长的功利心和虚荣心,增设一些所谓名校研学、实际却只是校门拍照等名不副实、只游不学、只拍照不时间的研学旅游项目,这也是如今很多研学旅游产品的乱象的根源所在。

- 7-9岁的儿童往往处在儿童叛逆期,讨厌被当成小孩,自尊心特别强,对世界的认知往往有自己的一套想法,尤其是在信息爆炸的互联网时代成长起来的孩子们,针对这类孩子我们更应该开发更具实践性和趣味性、与课堂教学形成显著差异的体验;

- 12-16岁的青少年更加重视自身形象,同伴关系占据重要地位,积极参与群体性活动,相当一部分这一时期的孩子们对手机和电脑依赖性极强,认知体系和价值观受各类自媒体和社交网络影响较大。针对这类孩子,带有游戏、竞赛方式的类“团队拓展”游戏更适合作为研学旅游的产品内容,但要注意要增强趣味性,强化团队意识,同时合理设计竞技难度,避免形成群体内部的恶性竞争。

(二)因“真”设计

“真”即“真实”,是研学旅游产品的核心价值,也是实践出真知理念。只有真实的实践和体验才能相较于课堂教育和数字世界形成显著的差异性,才能达到让孩子们了解真实世界、探究真实的文化、亲近真实的自然的价值,而只有这种“真实”的价值实现我们在上一篇文章中指出的知识与趣味融合、教育与实践融合的优质研学旅游产品目标。

横店国防科技园研学基地的研学旅游场景。让孩子们参与真实的军人集体生活,参与模拟战场的真实战术竞技,营造和课堂教育、电脑、手机和VR虚拟现实完全不同的“绝对真实”,只有这样才能真正提升孩子们的国防知识储备、综合能力和核心素养,营造正面价值观。图源横店影视城B站宣传视频。

因“真”设计首先要与课堂教育的“灌输式”教学形成差异性互补。即使教育质量再好的学校,其课堂教育受制于教育管理目标,最多也只是利用数字化多媒体增加孩子们对课堂知识的“体验”,仅此而已。但研学旅游产品不仅仅能够通过绝对真实的身历其境,实现教育的“知识性”目标,也能通过内容组织和团队研学实现认知与思维能力提升、自主发现与解决问题能力提升、社会参与合作能力提升等能力性目标,还可以包括价值观塑造、核心素养提升等目标。这是课堂教育和家庭教育难以企及的,这恰恰也是研学旅游的核心魅力。

(三)包容设计

包容设计,是在基于教育公平性原则的基础上,尽可能兼顾不同地区、不同学校和不同家长群体的需求。正如前文提到了,研学旅游的实际消费决策人是学校和家长,不同的学校和家长对研学旅游的需求又存在差异,不同地区不同收入水平的家庭对于研学旅游的承担能力也不相同。包容设计需要在保障上述兼顾各方需求的基础上,综合考虑经营成本和收益,摸索出一条可持续发展的研学旅游产品设计模式,一是各地政府和文旅人要不断完善研学旅游的政府和行业标准规范,二是研学旅游产品要充分利用各类社会资源,包括各类资源和包括志愿者在内的各类人力资源,三是研学旅游产品不能一味追求高端,要基于相同的教育目标设计出能够包容不同消费能力家庭的产品和服务。