博物馆文创为何让年轻人着迷

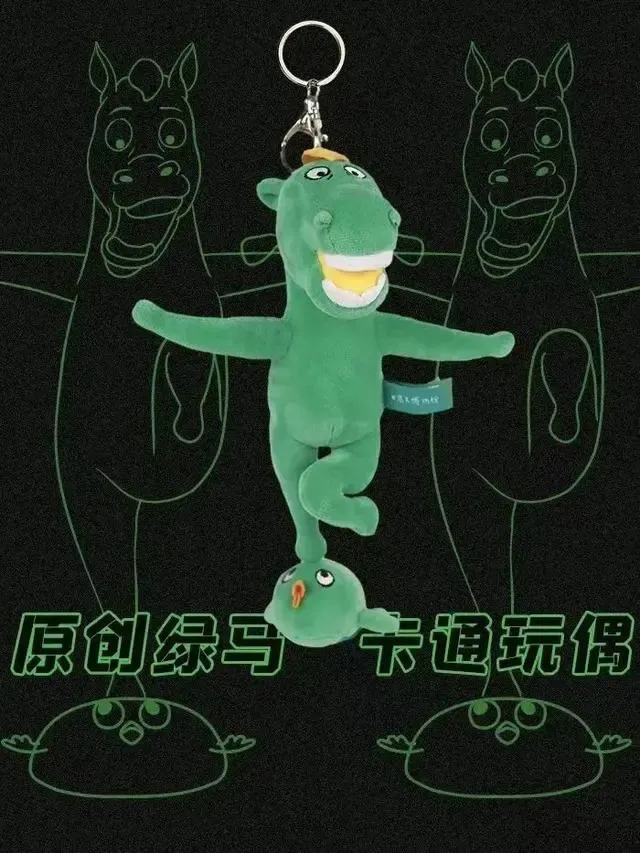

导读:据国家文物局统计,2024年国庆假期,全国博物馆接待观众7488万人次。博物馆成为许多年轻人的旅游必打卡地,各馆文创也被列入必买清单,中国国家博物馆的凤冠冰箱贴、苏州博物馆的“胖宝剑”、甘肃省博物馆的“绿马”……这届博物馆文创究竟藏着什么“出圈”密码,让年轻人如此着迷?

会“整活”的文创更受欢迎

“请您挑选自己想吃的麻辣烫,我们这里有娃娃菜、香菇、天水炸洋芋丸子……”日前,甘肃省博物馆艺术生活馆内热火朝天的“麻辣烫”销售摊位迅速走红。在馆内可以看到,不少观众正排队等待着属于自己的微辣锅麻辣烫玩偶。

各类毛绒蔬菜、肉串码得整整齐齐,在毛绒大锅内“烹煮”片刻,很多来旅游的网友就拿到了自己的“麻辣烫”。“这样的文创和仪式太有趣了!”满载而归的网友在社交平台上发布“战利品”记录,获得不少点赞评论。

“有特色”“会整活”,是许多消费者对甘肃省博物馆文创的共同评价,甚至有不少人为了购买“绿马”和“麻辣烫”,专程来打卡博物馆。“绿马”的原型是该馆镇馆之宝“铜奔马”,而“麻辣烫”玩偶则是结合了甘肃天水麻辣烫的特点。

这些都极富当地特色,很有代表性,跟其他地方的文创都不一样。除了地域特色,造型设计会“整活”也是打动消费者的重要原因,在社交平台描述甘博“绿马”、苏博“胖宝剑”等文创的帖子中,大家无一例外都提到了“丑萌”“抽象”。苏州博物馆的吴王夫差剑与湖北博物馆的越王勾践剑向来是历史爱好者间有名的“CP”。苏博在为吴王夫差剑设计文创产品时,也没忘联动湖北博物馆带上越王勾践剑。两把历史名剑,文创产品却是短短胖胖、手感软乎的毛绒玩偶,如此反差形成的萌感和趣味轻松戳中年轻消费者喜好。

中国传媒大学文化产业管理学院副研究员卜希霆认为,这种萌化的设计拉近了文物与年轻人之间的距离。他表示,文物及其历史文化要在年轻人中传承下去,形成共鸣和文化认同,首先就要走近年轻人,不能令他们敬而远之;在此基础上,“文博文创设计要在尊重历史的前提下,做好传统文化的时代转译,巧妙融入年轻人的话语体系”。

“为了一座馆,奔赴一座城”正在成为许多年轻人的假期出行选择。国家文物局数据显示,去年我国博物馆接待观众12.9亿人次,创历史新高。而在今年国庆假期,多个热门博物馆门票在预约开放首日便全部约满。

“当越来越多的年轻人愿意走进博物馆,文创就是观众和博物馆之间最生动的桥梁,我们希望通过文创的桥梁,让大家感受到博物馆也可以很年轻、很活泼、很轻松。” 甘肃省博物馆文创中心负责人崔又心说。

博物馆作为文化的宝库,承载着丰富的历史、艺术和科学知识。文创产品以博物馆的藏品或文化元素为灵感源泉,将这些深厚的文化内涵融入到日常用品或饰品中。对于年轻人来说,购买和使用这些文创产品不仅仅是获得了一件物品,更是与历史文化建立了一种亲密的联系。例如,故宫博物院的文创产品常常以故宫的建筑、文物图案等为设计元素,年轻人通过使用带有这些元素的文具、饰品等,仿佛能够触摸到古老的历史,感受到传统文化的魅力。这种文化内涵所带来的情感共鸣,满足了年轻人对文化认同感和归属感的追求,让他们在快节奏的现代生活中找到了一片精神的栖息地。

收集文创成为一种爱好

与 “随缘”式购买不同,还有一批年轻人,将收集博物馆文创作为一种爱好和习惯,乃至形成了自己的圈子。95后王楠星就是其中一员,虽然收集时间不过一年余,但论“藏品”数量,他已十分资深。

“收藏有几百件了,多数是冰箱贴和文创摆件。”王楠星说,对于他们这类爱好者来说,文创对文物的还原度和工艺精良度,才是他们最看重的,“我很爱逛博物馆,每次看见文物的时候,就会感受到一种历史的沉淀感,你会觉得它摆在那里,就有一种贯穿千年的肃穆。”

博物馆不断创新,“卷”工艺、“卷”质地,力求兼顾不同兴趣点,在有不同偏好的年轻人中都能“出圈”。

对于许多年轻人来说,收集博物馆文创已经成为了一种爱好和习惯。他们不仅会在博物馆内购买文创产品,还会在社交平台上分享自己的收藏和心得。这种收藏和分享的行为,不仅让年轻人感受到了文物和文化的魅力,也让他们在这个过程中结识了更多志同道合的朋友。

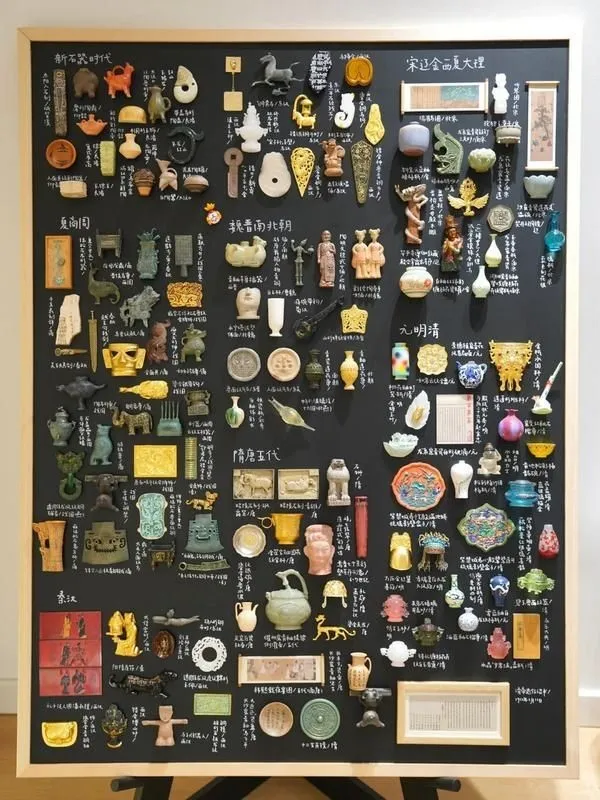

来自上海的宋诺也是文创爱好者之一,她收集的文物冰箱贴横跨新石器时代至晚清,囊括了各个朝代中具有代表性的文物。将它们安放至展板上,按朝代排列好,一一标注后,宋诺制成了名为“华夏一万年”的冰箱贴展板。这块展板在社交平台上广受好评,得到了近10万点赞,甚至有网友评论道“这是冰箱贴文创的封神榜”。

要凑齐这样一块展板,即使展品是冰箱贴,也价格不菲,但在宋诺看来,这是“一种精神享受”。“文创是文物普及的一个途径,对博物馆来说,能通过文创产品获得更多收益,去升级展陈设施,开更多特展,对我们这些博物馆爱好者来说也是一件好事。”

现代年轻人追求个性,注重自我表达。博物馆文创产品在设计上充分迎合了这一需求,不断推陈出新,以新颖、独特的创意吸引年轻人的目光。文创产品不再局限于传统的复制品形式,而是通过巧妙的设计将文化元素与现代审美、实用功能相结合。还有的文创产品采用了互动式设计,如拼图、盲盒等,增加了产品的趣味性和参与感。这些创意设计不仅让文创产品具有了更高的艺术价值,也为年轻人提供了一种独特的个性化表达方式。他们可以通过选择自己喜欢的文创产品,展示自己的兴趣爱好和文化品味,与他人分享自己对文化的理解和热爱。

社交属性助力文创“出圈”

中国博物馆文创的开发,可以追溯到上海博物馆在1996年设立的艺术品公司,但走在最前面的还是圈内“顶流”故宫博物院,其文创部门于2008年成立,2010年上线“故宫淘宝”淘宝店铺。

不过,故宫正式探索文创开发是在2013年之后,两篇爆款推文让雍正皇帝威严庄重的天子形象变得风趣可爱,大家对这位历史人物越发有了兴趣。趁此机会,故宫文创顺势推出了“朕就是这样的汉子”等系列产品,雍正皇帝比上了剪刀手,康熙皇帝也戳着酒窝卖起了萌,有着让人难以拒绝的反差魅力。故宫文创的开发可谓风生水起,“奉旨旅行”腰牌卡、“朕就是这样的汉子”系列的折扇和胶带等爆款不断。这些热销文创产品仍旧具备传承历史文化的重要意义,但又因多了份创意性和趣味性而更能打动年轻群体,以新鲜感让众人心甘情愿为之消费,如今故宫文创每年的营业额均超过10亿元。

在整个博物馆文创尚且处于起步阶段的情况下,有了故宫文创这个成功先例,其他博物馆也着手文创产品开发,像是上海博物馆、国家博物院这类大型展馆很快就跟上步伐。

细数近年“出圈”的博物馆文创,不难发现,它们中的大部分都有“社交属性”,得到了社交媒体的“流量”加持。这种“流量”既来自博物馆的宣传,也来自年轻人自发的传播与讨论。

甘肃省博物馆专注文创设计已有十余年,从早期着重关注产品的文化属性,到后来结合实用性、趣味性,他们一直在发掘能够“撬动年轻人的点”。

社交媒体的兴起为博物馆文创产品的传播提供了广阔的平台。年轻人热衷于在社交媒体上分享自己的生活点滴和喜好,而独特、有趣的文创产品往往成为他们分享的热门内容。当一款精美的博物馆文创产品在社交媒体上出现时,很容易引起其他年轻人的关注和兴趣,从而形成一种传播效应。

例如,许多年轻人会在微博、抖音等平台上晒出自己购买的博物馆文创产品,并配上文字说明或使用心得,这种分享不仅能够让更多人了解到文创产品的存在,还能够激发他人的购买欲望。博物馆也充分利用社交媒体的优势,通过举办线上活动、发布产品信息等方式,加强与年轻人的互动和沟通,进一步扩大了文创产品的影响力和知名度。社交媒体的传播效应使得博物馆文创产品在年轻人中迅速走红,成为一种时尚潮流。

而与“社交属性”相辅相成的,是年轻人购买文创产品时,传播历史文化的体验感和参与感。

在甘肃省博物馆,年轻人可以挑选自己喜爱的毛绒“麻辣烫”菜品进行“烹饪”;在苏州博物馆,则可以趁着秋高蟹肥之时,捆上几只毛绒“大闸蟹”带回家。除了文创本身造型可爱外,“仪式感满满”的购买和包装环节,也是它们火爆的重要原因。

卜希霆认为,参与感给了消费者更多的体验和情绪价值,“有故事、有情节、有仪式的购买场景,能激发消费者更丰富的情感共鸣,也更容易形成文化记忆点,会让人身临其境,并获得文创产品的活态感知、分享趣味,也赋予文创产品以流量传播效能”。

对于传统文创品类爱好者来说,社交属性的影响也同样广泛。孝端皇后凤冠冰箱贴、天宫藻井冰箱贴等文创产品,都是社交平台上的“宠儿”,甚至有时“一物难求”。买到的消费者往往都自发在社交平台上拍图展示,成为爱好者关注的话题。

随着经济的发展和生活水平的提高,年轻人的消费观念也在发生变化。他们不再满足于单纯的物质消费,而是更加注重消费的品质和体验。博物馆文创产品通常在品质上有较高的要求,从选材到制作工艺都力求精益求精。与一些普通的商品相比,文创产品往往具有更高的附加值,这也符合年轻人对品质生活的追求。购买一件优质的博物馆文创产品,不仅能够满足他们的实际使用需求,还能够带来一种审美享受和文化体验。此外,博物馆文创产品的价格区间较为广泛,既有价格亲民的小物件,也有一些高端的限量版产品,能够满足不同层次年轻人的消费需求。这种消费升级趋势为博物馆文创产品的市场发展提供了有力的支撑。

不断“出圈”的文创产品,或搞怪,或精致,但都秉持守正创新的理念,结合年轻人喜欢的文化符号和语言,进入年轻人的视野,也进入了年轻人的“购物车”及精神世界。“这背后正是我们的文化沃土,在源源不断滋养浸润着文化创意和文旅产业的创新发展,推动它们走出博物馆,走进千家万户。”卜希霆说。